12月17日凌晨,中国传来喜讯。太原卫星发射中心成功发射了四颗卫星。这一成就标志着中国航天领域的又一显著进展,吸引了全球的关注。

发射情况

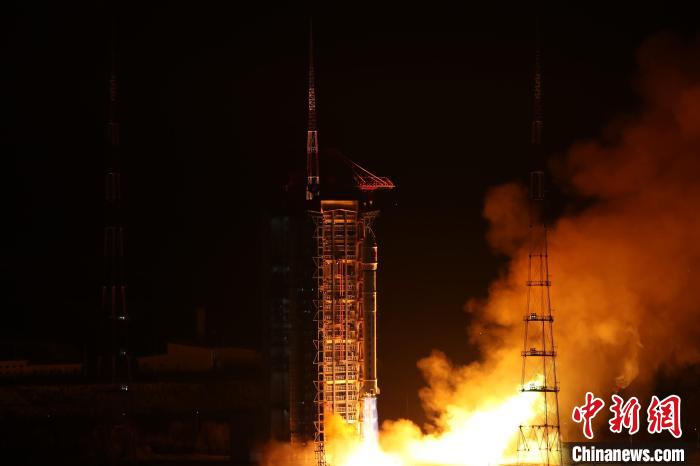

12月17日凌晨2时50分,太原卫星发射中心见证了长征二号丁火箭的壮丽升空。火箭如同锐利的箭矢,直冲云霄。采用一箭四星的方式,成功将航天宏图PIESAT-2 09-12星送入既定轨道,标志着发射任务的圆满完成。此次发射充分展现了中国航天技术的精准性与项目管理的强大实力,每个环节、每道工序均精准对接。要实现如此复杂的发射任务,离不开科研团队的长期准备和持续奋斗。此外,这也是长征系列火箭的第553次飞行,记录了其不断进步与完善的历程。

这些卫星属于低轨合成孔径雷达(SAR)类型。每颗卫星的成功发射,均显示出我国在卫星发射技术领域的持续进步与发展。

卫星技术特点

四颗卫星的技术状况相同,均具备众多显著的技术特性。这些卫星配备了高分辨率的合成孔径雷达(SAR)载荷,并拥有星上智能处理和任务规划等功能,宛如在低地球轨道部署了智能探测设备。它们能够独立实现高分辨率成像,其细腻程度堪比顶级画师描绘地面细节。此外,多颗卫星协同工作,可实现高精度干涉测量,仿佛众多眼睛共同参与精确定位。这些卫星还具备星上智能处理和自主运行能力,使其操作更加灵活。在应对突发自然灾害等紧急情况时,卫星的应急通信和快速响应能力能迅速发挥作用。长期稳定的数据产出对地学相关研究具有重大价值。

这些卫星在众多同类中独树一帜。它们在常规条件下能够执行遥感任务,且在特定需求时还能发挥独特的额外功能。

SAR卫星的应用

SAR卫星是至关重要的对地观测遥感卫星,具备全天候、全天时和高分辨率的观测能力。若将地球视为一个庞大的宝藏,SAR卫星便是探索这一宝藏的精密仪器。通过多颗SAR卫星组成的网络,能够提升重访频率,如同持续的巡逻队。这些卫星网络在多种应用中,实现了高分辨率成像和高频观测,形成了一张覆盖全球的巨大且精密的探测网络。它们能够对全球范围内的目标,如大坝、桥梁等,进行毫米级的形变测量。这对于国土安全监测、地震监测和防灾减灾工作,犹如拥有了精准的预警系统。同时,对于基础地理信息的获取以及林业等领域,SAR卫星也是重要的数据来源。

在国土资源管理领域,SAR卫星持续监测土地变化情况。在林业资源调查和保护工作中,卫星数据亦能作为精准分析的可靠支撑。

卫星批量研制的突破

有力推动SAR卫星网络化应用需求日益增长,对卫星批量生产提出了一系列新挑战。银河航天在本次任务中,通过商业航天开放供应链的运用,实现了多领域创新。在能源、载荷和总装等环节,积极推动战略协作和共建模式。这些创新举措显著降低了成本,节约了资源。正如在商业航天产业的巨大拼图中找到了高效拼接方法,提升了交付质量和效率。这不仅为本次卫星发射提供了支持,还为未来商业航天卫星批量生产提供了可借鉴的范例。

航天科技的持续进步要求商业航天领域在成本降低与质量提升上寻求突破。银河航天的运营模式,为行业指明了一条潜在的发展路径。

长征二号丁运载火箭

长征二号丁运载火箭由中国航天科技集团八院负责总体研制。该火箭属于常温液体二级运载类型,其稳定性与可靠性在多次任务中得到了验证。在确保发射成功率的前提下,该火箭以较低的成本完成了发射任务,体现了其良好的经济性。此外,它具备较强的适应性,能够应对各种发射需求。针对太阳同步圆轨道,该火箭的运载能力达到1.3吨(轨道高度为700公里),这一数据充分展示了其强大的性能。

长征二号丁火箭凭借其独特优势,在众多发射任务中脱颖而出,成为首选的运载工具。每次发射都对其性能进行了检验,并推动了其性能的持续优化。

未来展望

四颗卫星的顺利发射标志着新的征程。在全球航天竞赛中,中国航天业如何巩固或增强领先地位,成为关注的焦点。SAR卫星网络是否会扩大规模,增加卫星以拓宽应用?新技术又将如何融入卫星发展蓝图?这些卫星将如何推动各行各业的变革?这些问题均需科研人员持续探索与革新,以在未来的征途上续写辉煌。

各位读者,对于我国未来SAR卫星网络的潜在应用领域,您有何见解?欢迎在评论区踊跃发表意见,同时,请不要忘记为文章点赞及转发。