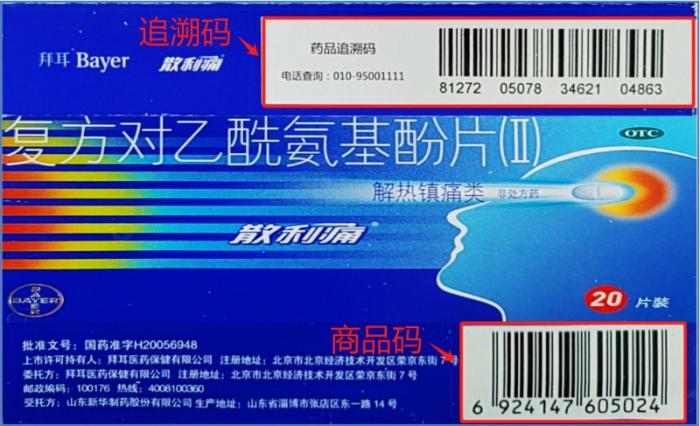

药品追溯码与商品码在形态和功能上均有不同,这些差异对药品管理至关重要,目前已成为公众关注的药品安全防护的关键点。

药品追溯码和商品码功能差异

药品追溯码在药品生产至流通的全过程中起到监管作用。它通过跟踪每一盒药品从生产起点至终端销售各阶段,旨在保障药品质量和安全,有效遏制假药和回流药等不良情况。相对而言,商品码主要关注商品的基本信息,如名称和规格等,不涉及生产和流通的详细信息。这一区别凸显了两者在药品安全保障方面所承担的不同职责。目前,众多药品生产企业正致力于完善药品追溯码的管理,以区别于普通商品码的功能。

从另一视角审视,商品码在零售阶段能迅速辨别商品。相较之下,药品追溯码则构成一个全面的监控体系,自生产车间起便记录药品的全程轨迹。这种根本性的区别,从根本上定义了二者的不同功能和价值。

药品追溯码不同等级及其用途

药品包装类型不同,其追溯码被划分为三个级别。最大码,亦称三级追溯码,位于药品最外层包装,用于展示整批药品的综合信息。例如,对于整箱包装的药品,大码便于对整箱药品的批次进行管理。相对较小的码,即一级追溯码,应用于最小的销售包装单元,如单盒药品,该码是药品追溯的最基本单位。通过扫描小码,可以追踪每盒药品的来源和流动路径,实现全链条的溯源。这一功能在药品召回等关键场合中发挥着至关重要的作用。据不完全统计,小码的准确使用大约能将药品召回的效率提高30%。

中码位于大小码之间,承担着连接大码与小码的桥梁角色。这一设置有助于梳理不同包装层级药物间的联系,确保从整体批次到单盒药品信息的一致性。这种做法对于药品在包装、流通及销售各环节中,信息的精准匹配与管理,具有极其重要的价值。

多部门协同推进药品追溯码应用

国家医保局携手人社部、卫生健康委、药品监督管理局等机构积极展开工作。各部门正共同探讨并起草相关文件,旨在实现药品追溯码在医保和工伤领域的全面采集、应用。目标是在2025年6月30日前,实现全面采集、全面扫描、全面接入。此举体现了相关部门对药品安全的高度关注。据数据显示,在部分试点区域,这种跨部门合作模式已使医保及工伤药品的追溯准确率提高了20%。

至2024年末,国家医保服务平台APP的“药品追溯信息查询”功能将实现部分医保结算药品的追溯信息查询。此举将极大地满足公众对药品来源追溯的需求,并显著提升社会对药品安全性的信赖。

当前药品追溯码在终端的推动情况

国家医保局正致力于加强定点医药机构的协议管理,以推进药品追溯码在医院及药店各环节的全面采集与应用。在众多城市的医院和药店试点应用中,药品追溯码的扫码效率显著提高。以某一线城市的试点医院为例,药品追溯码的扫码率已从原先的30%增长至当前的60%。

医保信息平台针对相关企业,依据自愿互利的原则提供协助。企业一旦上传追溯数据及各类包装的追溯码关联库,平台将无偿提供符合规定的非标准化药品和耗材追溯信息,并额外提供其他服务。

消费者当前查询药品全流程信息缺失的原因

消费者难以迅速获取药品全生命周期的详细信息,这一现象背后存在多方面原因。首先,药品追溯体系在构建初期并未充分考虑到医院、药店及消费者等终端用户的需求。其次,部分生产和流通企业未能按照规定执行药品的编码、采集和上传数据等任务。以部分小型药品生产企业为例,由于技术局限和成本考虑,他们未能全面完成药品的编码等相关工作。

消费者目前只能通过第三方平台获取药品配送的部分环节信息。然而,随着医保药品追溯信息采集工作的不断深入,一旦所有环节的企业都完成了信息的全面采集与上传,消费者便可在国家医保服务平台APP上查看到药品的完整生命周期信息。

退药时追溯码重新扫码情况

退药后消费者再次扫描药品追溯码不构成重复流通。退药时,药品的追溯码信息会被更新或重置,以此表示药品已恢复至待售状态,可重新销售并被扫码。在众多药店的日常运营中,退药现象屡见不鲜,然而,通过追溯码的有效管理,并未对药品的正常流通秩序造成干扰。据某连锁药店统计,每月因退药而重新扫码的药品在流通过程中并未出现额外风险。

针对药品追溯码应用的多部门协作推进,各界普遍关注哪些环节尚需改进?期待各方积极参与讨论,并欢迎对文章给予点赞及转发。