在现今社会,民族文化推广的重要性日益凸显。内蒙古民族服饰作为“校服”的视频意外走红,这一事件恰好揭示了民族文化推广过程中所面临的机遇与挑战。

民族服饰校服的设计

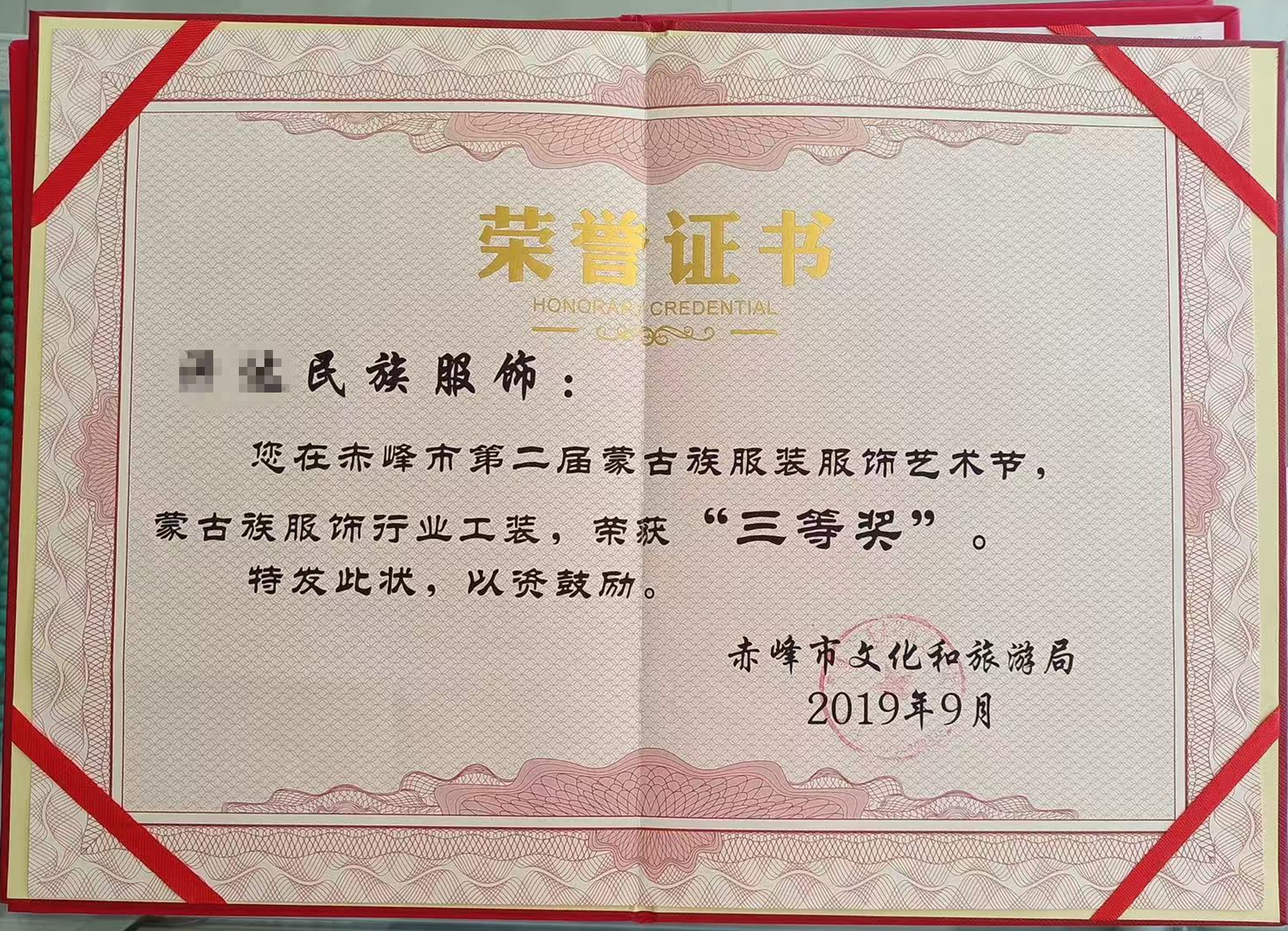

2019年,赤峰市第二届蒙古族服装服饰艺术节上,一款别具一格的“校服”系列惊艳亮相。该系列包含30套各式各样的服装,由蒙古族刺绣非遗传承人娜仁其其格老师精心设计。她巧妙融入了蒙古族特色元素,并对传统蒙古袍进行了改良,以便于学生运动。这款既美观又舒适的校服在艺术节上荣获蒙古族服饰行业工装组的“三等奖”,成为蒙古族文化与校园文化融合的创意典范。这些校服在设计中巧妙融合了传统与现代需求,对于传承民族文化具有独特的价值。

设计师巧妙地将现代需求与传统文化精髓相结合。他们坚守蒙古袍的传统特色,精心设计出既适合学生日常穿着的校服。此外,融入这些元素,不仅提升了学生的日常穿着体验,更在无形中增强了他们对本民族文化的认同与自豪。

视频意外走红的背后

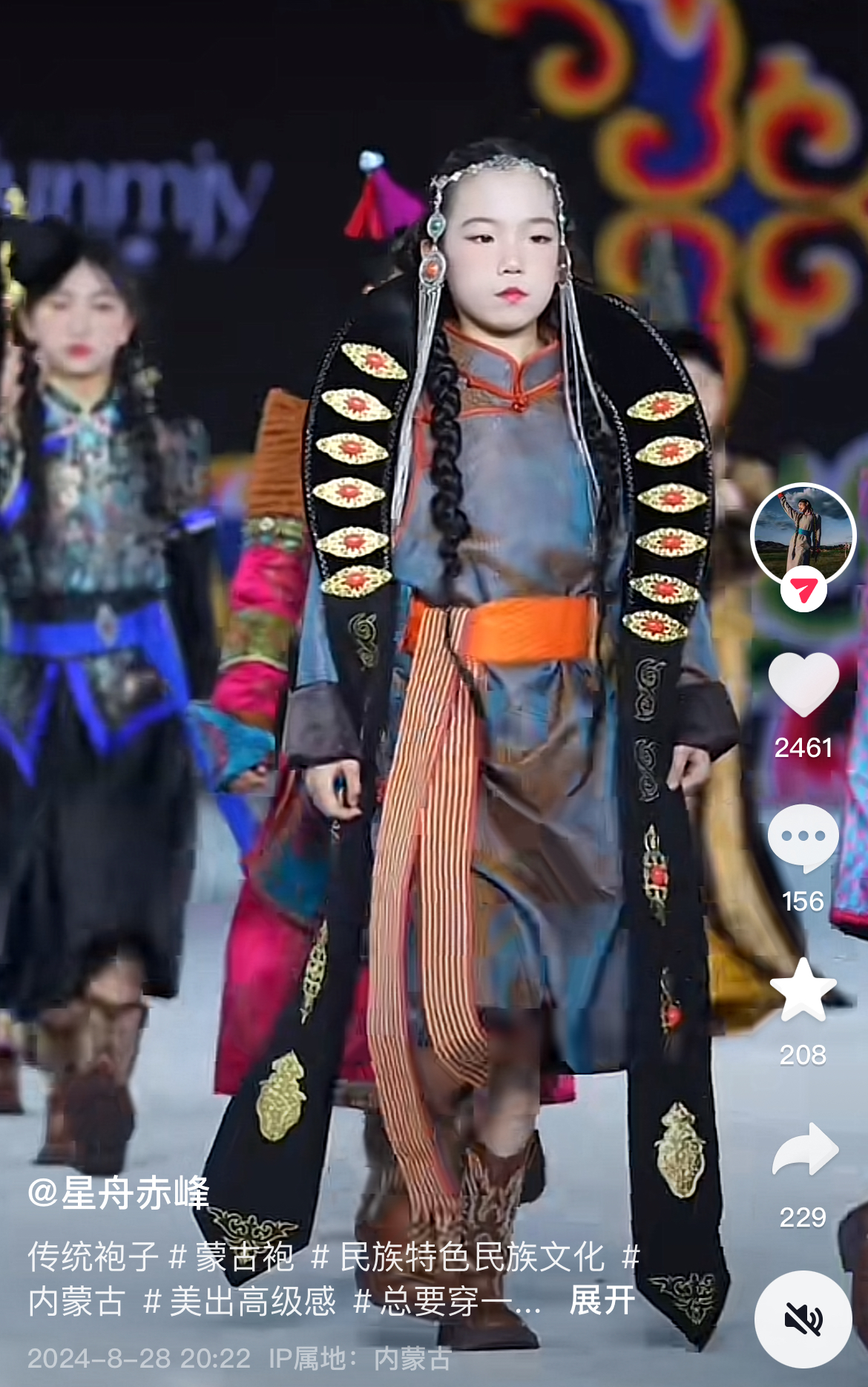

2024年8月,张女士,一位致力于推广内蒙古北疆文化服饰的专业人士,在江苏成功举办了蒙古族服饰的专场发布会。会后,她不经意间将小模特在教室内的走秀视频上传至网络。这组校服照片和视频很快吸引了公众的关注,迅速走红。张女士透露,尽管她此前曾获奖,但由于对网络推广的不熟悉以及疫情的影响,她并未进行宣传。这一现象反映出网络传播的强大力量,一个被暂时搁置的优秀文化成果得以被发现和认可。

看似偶然的走红背后,实则蕴含着必然因素。近期,民族文化的关注度持续攀升,公众对于多元文化的展现需求日益增长。在此背景下,民族校服以其亮丽独特的风格脱颖而出,成为焦点,这一现象并不令人意外。然而,在此之前,民族文化的展示平台相对匮乏。短视频平台的兴起,则为民族文化的推广提供了前所未有的机遇。

文化推广中的触动

张女士在杭州举办活动期间,分享了自己的亲身经历。在活动开场,蒙古族歌曲的表演引发了小朋友的困惑,他们将马头琴误认为是二胡,而孩子的妈妈也给出了错误的解释。这一幕让张女士深刻感受到了推广民族文化的迫切性。无论是物质文化遗产还是非物质文化遗产,它们都是民族的宝贵财富,然而,许多民众对此了解甚少。

在现实生活中,这种认知偏差并不罕见。众多拥有丰富文化内涵的民族文化遗产,普遍面临着一个熟知度不高的问题。这种状况凸显了如张女士般投身民族文化推广事业的人士所具有的显著价值,他们正是民族文化与大众之间的桥梁。

视频引发的反响

视频一经走红,便获得了广泛的关注和积极的反馈。众多学生家长对融入民族特色的校服表示出喜爱,即便价格较高也愿意接受,并期望孩子能够继续穿着此类校服。同时,一些学校已开始咨询合作的可能性。这一现象反映出公众对于民族元素与校园文化相结合的认可度及对未来发展的期待。

然而,普及此类校服存在一定挑战。民族元素细节的精确还原需要较高的要求,这直接推高了人工成本。这一现状表明,在推广民族文化相关产品时,如何在文化内涵与成本之间取得平衡至关重要,并亟需探索适宜的商业模式。

地域特色文化宣传

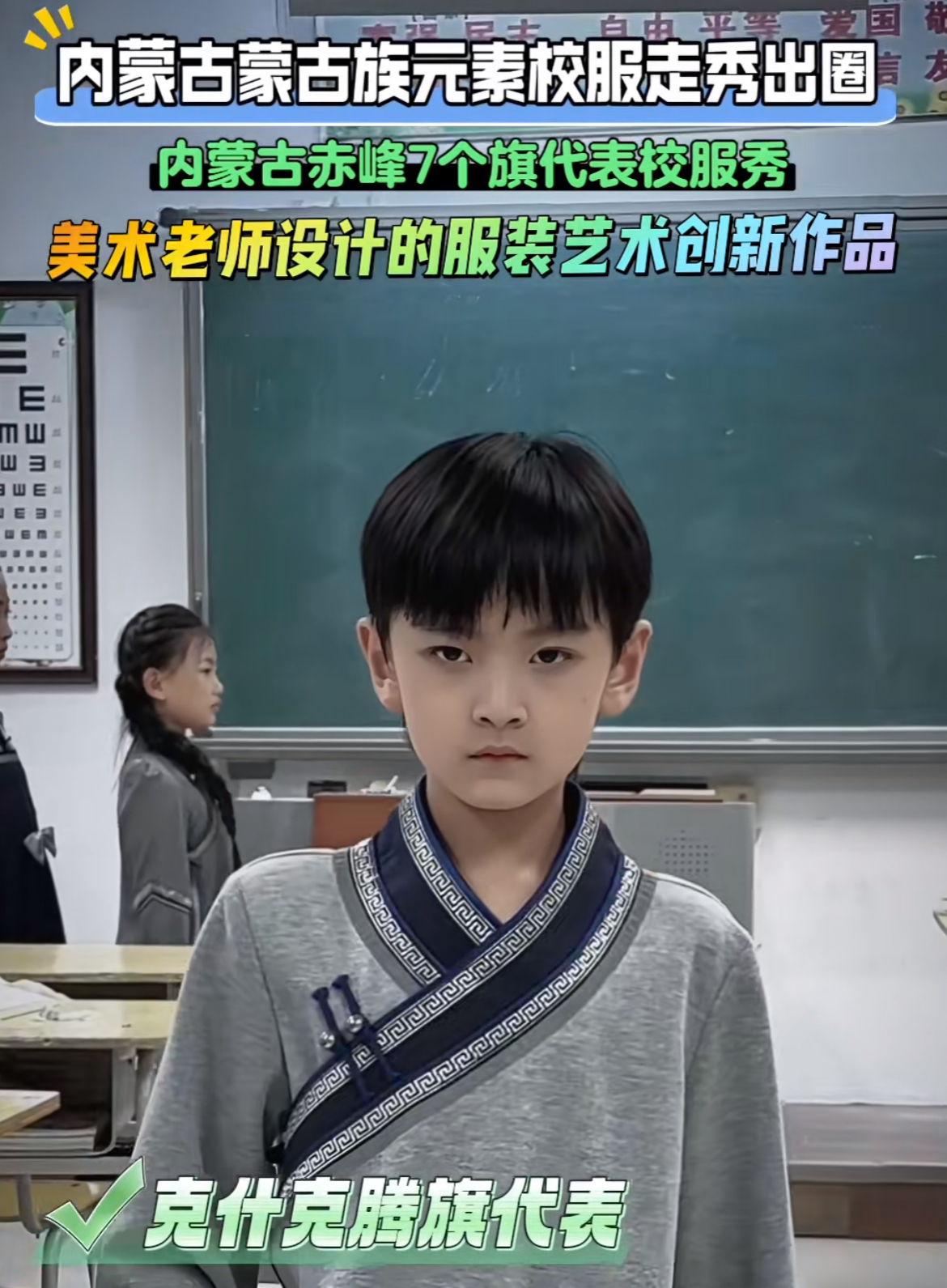

张女士在视频中标注了赤峰七个旗的名称,旨在将地域特色文化与民族服饰推广相结合。这些旗作为内蒙古独有的县级行政单位,有助于增进公众对内蒙古文化的认知。尽管标注的旗名与服饰并不完全匹配,但此做法无疑是一种新颖的宣传方式。

此举措有利于提升地方文化在公众中的知名度。各旗域均拥有其独特的文化特色,借助校服这一媒介,能够使更多的人了解内蒙古民族文化的丰富性。

未来推广的考量

张女士提出,未来计划将民族特色融入校服之外,还考虑将其应用于书包、文具等产品。此举措旨在让儿童自幼接触并了解民族文化,进而推动其传承与普及。这一设想对于拓宽民族文化推广途径具有积极意义。

这样的设想能否顺利实施尚存疑问。其成功实施依赖于多方协作,包括文化创意者的创新努力、生产者的成本管理以及市场的积极响应。读者朋友们,您觉得有哪些方法能更有效地促进民族文化融入日常用品?期待在评论区看到您的观点,欢迎点赞、分享并参与讨论。