浙江美术馆近期举办的一场展览中,一枚别具一格的“半成品”印章脱颖而出,成为焦点。此印章充分展现了金石篆刻艺术的独特韵味,吸引了众多艺术爱好者的目光。那么,这其中究竟蕴含着怎样的艺术价值?

吴昌硕诞辰展吸引众人

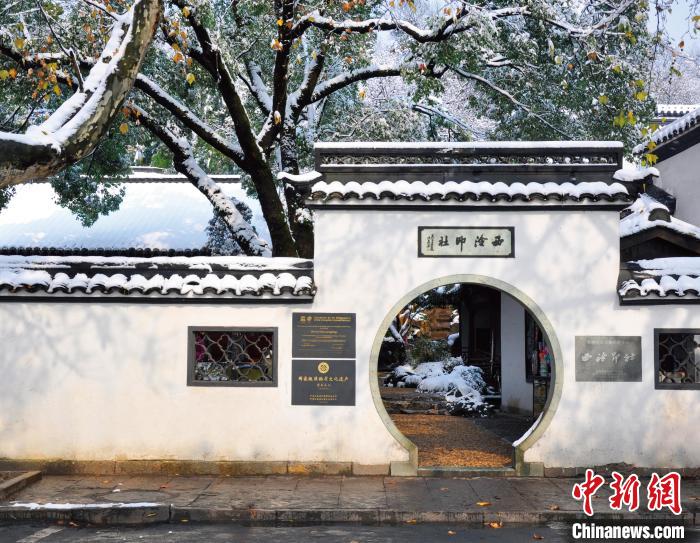

自8月22日起,正值吴昌硕诞辰180周年之际,浙江美术馆携手西泠印社举办了大师艺术传承展。众多艺术爱好者汇聚于此,满怀敬仰之情,纷纷前来观赏大师的杰作。此次展览不仅缅怀了大师,更向公众展示了金石篆刻艺术的深厚底蕴。西泠印社在传统艺术的传承与推广中扮演了关键角色,通过此类纪念性展览,有效增进了公众对金石篆刻艺术丰富内涵与独特魅力的认识。

广大艺术爱好者们可借此展览契机,进行学习和艺术熏陶。在此,他们得以欣赏大师们的杰作,领略金石篆刻所蕴含的独特魅力。

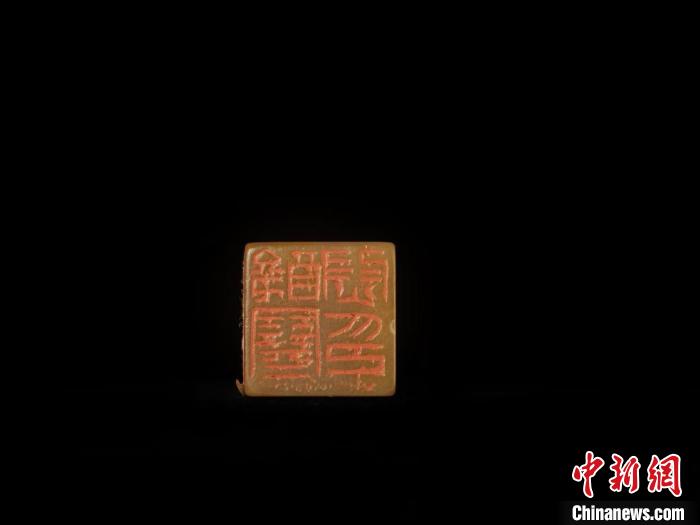

独特的吴氏雍穆堂印

“吴氏雍穆堂印”在展览中显得尤为突出。西泠印社的工作人员透露,这枚印章是全世界唯一存世的、吴昌硕亲笔书写的印稿,尚未经过雕刻。在印界中,印稿设计备受重视,且有着“七分篆刻,三分雕刻”的传统观点,因此这枚印章显得尤为独特。它为观众提供了一个难得的机会,可以近距离观察吴昌硕的印作。众多参观者细致观察,从中领悟吴昌硕篆法用笔的独特风格,并从线条的描绘和布局中体会到大师的艺术构思。这枚印章不仅展现了吴昌硕的艺术造诣,同时也为研究其艺术创作理念提供了宝贵的实物资料。

参观者常常在此逗留良久,他们试图从这份印稿中探寻大师在篆刻篆印时的思维过程。

金石篆刻艺术的构成

金石篆刻,一种融合书法与雕刻的艺术形式,得名于其常用篆书进行先写后刻的镌刻印章工艺。该技艺于2009年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。西泠印社理事王勋指出,金石篆刻的名称来源于其材料,如金属和石头等,统称为“金石”。西泠印社,被誉为“天下第一名社”,是首个专注于金石篆刻的学术团体。在多年的发展历程中,金石篆刻形成了篆法、章法、刀法三大体系,印章的制作过程包括磨平印面、设计印稿、将印稿上石等具体步骤。掌握这些技艺并对历代印学有深入理解,是篆刻艺术家形成个人风格的关键。

金石篆刻艺术的规范性与科学性通过这些要素得到体现,创作者需严格遵循其核心精神。

印作艺术风格有别

乔中石,中国印学博物馆馆长,指出评价印作的标准:首先考量材质,其次审视技艺。该馆藏品丰富,风格多样。其中,吴昌硕的“田黄自用印”十二方,作为镇馆之宝,在方寸之间充分展现了吴派印风。特别是“酸寒尉印”,其独特的趣味源于秦汉凿印风格,线条刚劲而细直,画面给人以宁静之感。然而,在细节处理上,如“尉”字下部的变化多端,与“印”字的动静相生相抗,更显匠心独运。不同的细节刻法,最终呈现的效果各异。从宏观到微观,无不映射出不同时代、不同大师作品鲜明的艺术特色。这种风格的独特性,源于大师们各自的艺术观念和创作灵感。

不同风格的印作也是多元素文化融合的结晶。

大师之作的文人风骨

历代艺术大师的杰作中,诸如吴昌硕的“缶”、齐白石的“甑”、鲁迅的“韧”、潘天寿的“懒”等,无不蕴含着独特的文人气息。在这些印作中,笔触与刀法交织,彰显了文人的品格与设计的独特个性。在有限的方寸空间内,大师们展现了他们对艺术的独特追求。他们的作品不仅是对图案的呈现,更是内心世界与文人气质的直观表达。以吴昌硕先生的刻印为例,其犹如建造房屋的比喻,生动地展现了他对艺术设计的高度重视。这些大师以独特的创意,将个人情感融入印章之中,传承并推动了金石篆刻艺术的发展。

这些作品所蕴含的气节与内涵,对当代创作者具有显著的指导价值。

方寸之间尽是乾坤

金石篆刻艺术虽在方寸之地创作,却蕴含着浩瀚的宇宙。学习此艺术,能在每一笔每一划中品味其深意,每个细节都洋溢着趣味。对于爱好者来说,这不仅是一种视觉上的享受,更是一种文化内涵的深刻体验。在现今快节奏的生活中,这门艺术能够让人静心感受文化的美感。每一方印章都仿佛是一个微缩的文化宇宙,汇聚了历史、文化和艺术的丰富元素。作为联合国教科文组织认定的非物质文化遗产,它理应受到更多的关注和传承。

是否有过对金石篆刻艺术的奥秘产生好奇?期待各位积极留言、点赞及转发本篇文章。