乐山大佛,作为一项融合了世界文化与自然双重遗产的宝贵资产,其保护状况持续受到广泛关注。近期,公众讨论的热点聚焦于如何对乐山大佛采取有效的“诊疗”策略,以及如何提升石窟寺的保护与利用效率。在四川省,自贡与乐山两市分别组织了关于石窟寺保护与利用的专家座谈会,这些会议有望为乐山大佛的保护工作带来新的理念与指导方向。

乐山大佛的现状与困境

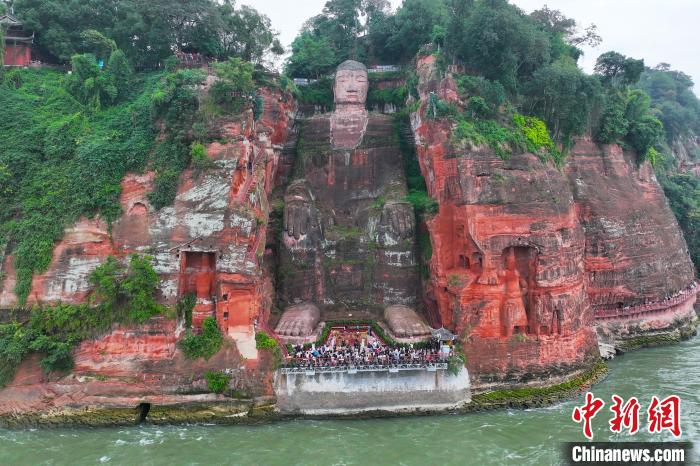

公元713年开凿的乐山大佛,雄伟壮丽,高达71米,其声名远播,被誉为古代石刻弥勒佛坐像的典范。然而,历经风雨的洗礼,大佛的文物病害问题日益加剧。目前,保护形势严峻,迫切需要采取行动。这一行动不仅关系到文化遗产的传承,更是对历史文化传承责任的重大考验。为此,乐山大佛亟需实施一系列有效措施,旨在减缓病害的扩散并展开修复工作。

从保护视角审视,当前实施的策略显然不足以全面应对现有挑战。起初,因前期勘察工作不够全面和细致,诸多整治计划在制定阶段即遭遇了瓶颈。同时,随着环境变化的加剧,以往的保护方法可能已显不足。

专家咨询会的召开

二十余位专家来自中国文化遗产研究院及多家专业机构与高校,他们汇聚于四川自贡和乐山,共同参与了一场关于四川石窟寺保护与利用的专家咨询会。此次会议为专家们搭建了一个宝贵平台,他们凭借自身丰富的实践经验,为乐山大佛的保护及其他石窟寺议题提供了专业的意见和建议。专家们的参与对于资源的整合具有重要意义,他们各自的专业背景使得问题分析得以从多学科视角进行深入探讨。

专家们来自不同地区,他们带来了各自领域内的深厚知识和创新思维。他们的集体研讨,对于诸如乐山大佛保护等复杂议题的深入研究具有显著价值。他们从考古学、工程学、材料学等多个学科角度出发,提出了多种观点,为制定保护方案提供了丰富多样的理论依据。

前期勘察研究的重要性

经过深入的讨论与全面的评估,专家们提出,需强化对乐山大佛的保存状况、历史意义、悬崖危岩结构以及山体稳定性的前期勘探和研究。若未进行彻底的深入勘探,后续的保护措施将失去根基。此项工作需借助精确的技术手段,并投入充分的资源。

深入研究与评估乐山大佛保护设施建设完成后可能对文物本体造成的影响至关重要。我们必须保持警惕,防止因保护措施不当引发新的损害。在启动保护设施建设之前,进行周密的评估和研究,是确保大佛本体得到最大限度保护的先决条件。

专家智库的组建

构建一支规格高、质量优、跨学科、多领域的专家咨询队伍极为关键。该队伍将为乐山大佛保护性设施的建设提供专业见解与智力援助。众多学科领域的专家共同协作,有助于高效解决保护工作中遇到的各类复杂难题。

工程领域专家专长于应对设施建设中的稳定性难题,而考古学专家则从历史保护的角度出发,贡献专业观点。这些措施共同助力构建全面且有效的保护策略。智库成员之间的沟通与合作,进一步促进了更加完善、高效的保护体系的形成。

航电工程影响评估及相关工作

评估岷江航电老木孔枢纽工程对乐山大佛的影响至关重要。该工程可能对大佛周边环境造成多种潜在影响。此外,对乐山大佛遗产地沿江水下岸坡的淘蚀和溶蚀状况进行全面调查亦十分紧迫。依据调查所得,制定科学合理的专项治理方案显得尤为必要。

为确保文物安全,对三江汇流区域各河段的水量及洪水期间乐山大佛断面的水位高程数据进行了补充,并构建了数据模型。同时,建立了乐山大佛沿江水位监测预警系统,并制定了应急预案。这些措施的实施,对于保障文物安全具有至关重要的意义。

四川石窟寺保护体系构建

四川省近期高度重视石窟寺文化遗产的保护与利用,秉持“保护为重、传承为先”的原则。为此,该省颁布了《石窟寺联合保护工作方案》,其中详细列出了提升石窟寺保护与管理水平的十项具体措施。这些理念和方案为包括乐山大佛在内的众多石窟寺提供了政策上的指导。

四川省正加快建立“1+4”石窟寺保护与研究体系,该体系由四川石窟寺保护研究院、乐山大佛石窟研究院、安岳石窟研究院、广元石窟研究院及巴中石窟研究中心共同构成。该体系重点开展系统性的保护工作,并致力于推动多学科研究的深入。此举将大幅增强四川省在石窟寺保护与研究领域的整体实力。

专家们所提出的建议,对于提升乐山大佛的保护水平,其效果尚需进一步观察确认。同时,我们衷心邀请公众留言,共同探讨这一议题。另外,本文的点赞与转发,也深受广大读者的青睐。